Appalti, perchè è l'ora di fare un tagliando. Intervista al Presidente Busia

Date:

04 ottobre 2024

Appalti, perchè è l'ora di fare un tagliando - Intervista al Presidente Busia - Economy - 4 ottobre 2024

Se il nuovo codice dal punto di vista della digitalizzazione e della qualificazione ha fatto grandi passi in avanti, restano scoperti alcuni nodi cruciali. Ne parliamo col presidente dell'Anac, Giuseppe Busia

Un tagliando al codice degli appalti era necessario, e il governo ci sta opportunamente lavorando: si pensa Possa andare in consiglio dei ministri ad ottobre, per arrivare all'approvazione entro l'anno. Noi, come Anac, abbiamo inviato un contributo con oltre 40 proposte di modifica.

di Sergio Luciano

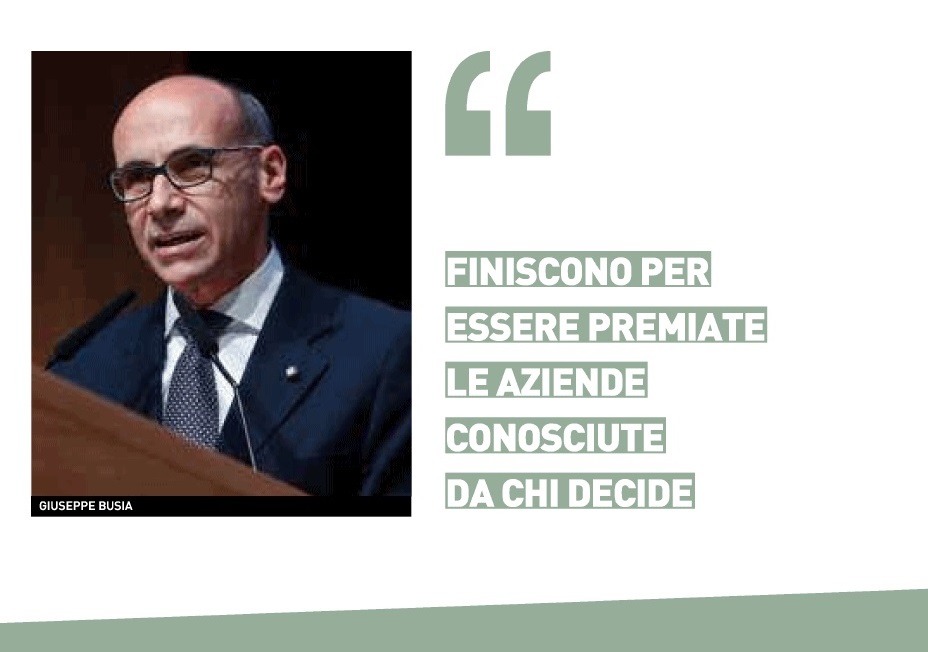

Giuseppe Busia è presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, e il Codice degli appalti, entrato in vigore circa un anno fa, rientra tra gli strumenti con i cui effetti nella società quali il suo ufficio si misura costantemente.

Davvero vi è necessità di tante riscritture?

Nei suoi pilastri principali, digitalizzazione e qualificazione, è un codice ben fatto, e rivela, al suo interno, la mano sapiente del consiglio di Stato, col quale abbiamo ben lavorato su tali temi nella fase di stesura.

Tuttavia, già nel primo anno di applicazione sono emerse numerose criticità. Alcune di tipo puramente tecnico, legate all'esigenza di un maggiore coordinamento normativo. Altre di carattere generale.

Quali in particolare?

Vi è stato un arretramento sula disciplina dei conflitti di interesse e manca ancora l'obbligo di dichiarare il titolare effettivo per le imprese che partecipano alle gare, col risultato che in molti casi le amministrazioni non conoscono davvero i soggetti con i quali lavorano.

Inoltre, si sono fatti diversi passi indietro sulla trasparenza e sulla concorrenza, sia con riferimento agli affidamenti in house alle società pubbliche, che tolgono spazi al mercato, sia in relazione alle soglie per gli affidamenti diretti, ora troppo elevate.

Perché questo rappresenta un problema?

Sebbene si sia tentato di attenuare il problema con una circolare interpretativa, nel Codice c'è esplicitamente scritto che sotto i 140mila euro nelle gare per acquisti di beni e servizi, comprese le consulenze, non si deve fare alcun confronto fra offerte diverse. Chiunque di noi, invece, per spendere cifre ben più basse salvo che vi siano ragioni di urgenza chiederebbe almeno 2-3 preventivi per confrontarli.

Ma gli effetti concreti quali sono?

Abbiamo registrato un marcato incremento degli affidamenti diretti da 139mila euro, Anche quando non si tratta di transazioni opache o frazionamenti artificiosi, gli effetti negativi sono almeno due.

Innanzitutto, finiscono per essere premiate non le aziende migliori ma quelle conosciute da chi decide: nel migliore dei casi, l'incentivo è ad investire sulle relazioni pubbliche piuttosto che sulla qualità del prodotto.

Inoltre, tutto questo aumenta la spesa pubblica: se un imprenditore viene contattato per rifare gli arredi di una sala conferenze, a fronte di un valore di mercato intorno a centomila euro, sapendo che non vi sarà alcun concorrente, sarà spinto ad offrire il tutto per 80mila euro o per 120mila?

E c'è di buono...?

Innanzitutto, la digitalizzazione degli affidamenti, un ottimo criterio, da rafforzare: significa garantire che tutti i passaggi, dal la programmazione fino all'ultima fattura, avvengano in modalità digitale. Ciò rende più semplice e rapida l'attività delle stazioni appaltanti, grazie all'interconnessione con la banca dati di Anac ed evita oneri ed inutili duplicazioni per i privati. Grazie al digitale, inoltre, aumenta la trasparenza e la controllabilità, favorendo anche la buona concorrenza fra le imprese, col risultato che l'amministrazione ottiene prestazioni di migliore qualità, oltre che risparmi di spesa.

Ma non ci sono ancora troppe stazioni appaltanti?

Nel 2022 ne risultavano registrate circa 36mila, anche se quelle operative erano più o meno 20mila. Oggi siamo già scesi intorno a quota 5.000: un progresso importante.

Non è tuttavia solo una questione di numeri: l'elemento fondamentale è far realizzare gli affidamenti solo alle amministrazioni che sono in grado di gestirli. Per questo, misuriamo l'esperienza maturata negli appalti pregressi, l'organizzazione dell'ufficio gare e la formazione di chi vi lavora. Se non si raggiunge un punteggio sufficiente, ci si deve rivolgere ad un'altra stazione appaltante o a una centrale di committenza, che si incarica di portare a termine la procedura.

È un modo efficiente per evitare che troppe procedure restino bloccate ed allo stesso tempo per mettere le competenze in rete.

In Italia abbiamo competenze sufficienti?

È il punto più critico, per il quale non basta modificare il codice: occorre investire sulle persone, che sono la vera ricchezza delle amministrazioni, attraendo i giovani più capaci e premiando chi davvero sa fare. Pagare adeguatamente tale personale è un investimento e non un costo; un responsabile di procedimento può far risparmiare milioni di euro ad una stazione appaltante e far guadagnare moltissimo nella qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Resta il problema dei troppi subappalti...

La sostanziale liberalizzazione dei subappalti a cascata, dovuta in gran parte alle regole europee, è fonte di problemi per quasi tutti gli attori della filiera. Quanto più si scende nella catena dei subaffidamenti, infatti, non solo aumenta il rischio di infiltrazioni criminali, ma si espongono i lavoratori a condizioni deteriori, come dimostrano i troppi incidenti sul lavoro.

Anche le imprese subappaltatrici, in genere Pmi, sono danneggiate, perché devono svolgere il proprio lavoro ed in più pagare un diritto a chi sta sopra di loro nella catena degli affidamenti.

Ed ovviamente, a pagare il conto finale sono le amministrazioni, che si ritrovano con opere, servizi e forniture di peggiore qualità.

In molti casi è però evidente che la gara non è stata fatta con il giusto dimensionamento, e che si sarebbe dovuta ridurre la scala o dividere in lotti.

Ma sarà davvero possibile cambiare la normativa europea?

Nei prossimi mesi si aprirà il cantiere per la riforma delle direttive e in quella sede istituzioni, imprese e sindacati dovrebbero

presentarsi in modo coordinato per spingere verso tale cambiamento. La settimana scorsa abbiamo organizzato a Roma una conferenza internazionale e tutti i rappresentati delle autorità europee che si occupano di si occupano di contratti pubblici hanno deciso di creare una rete per dialogare più efficacemente con la Commissione proprio in vista della stesura della nuova direttiva.

Sarà necessario, secondo lei, portare a livello europeo anche gare?

Per alcuni ambiti sì. Come è stato per i vaccini durante la pandemia, nel settore dell'energia e della difesa si ha un potere contrattuale molto più forte se la Commissione europea negozia per tutti. In questi casi, infatti, anche le grandi stazioni appaltanti italiane si rivelano troppo deboli per poter trattare alla pari con i colossi internazionali. In altri casi, bisogna al contrario abbassare il livello dalle centrali di committenza nazionali o regionali per non penalizzare le imprese locali.

Gli appalti pubblici sono uno strumento per far uscire dall'informalità le imprese e farle diventare piccoli campioni capaci anche di

esportare. Le gare rappresentano un volano essenziale per la crescita delle imprese.

Parliamo di Pnrr.

Ha determinato, com'era logico, un'eccezionale domanda pubblica e si sono riscontrati problemi sia con le stazioni appaltanti che con gli operatori privati. La scadenza del 2026 è ormai vicina e, a seguito delle ultime modifiche, negli ultimi due anni di piano si è concentrato il grosso degli obiettivi da raggiungere. Si apre quindi la fase più difficile. Occorre la massima coesione per cercare di realizzarla al meglio.

Il Pnrr ha anche scontato, almeno in Italia, un difetto di comunicazione: lo si è considerato come un unico blocco, mentre sarebbe stato necessario spiegare i tanti importanti progetti collettivi che vi sono stati inseriti, sui quali si sarebbe dovuta creare maggiore mobilitazione dei cittadini, piuttosto che fermarsi alla contabilità semestrale dei miliardi ricevuti da Bruxelles.

L'aspetto positivo, che speriamo costituisca anche una eredità utile per il futuro, è che ha insegnato a molti a fare i meglio i conti col calendario, rispettando le scadenze.

Ciò, anche se il tempo non è tutto, e occorre sempre porre in primo piano la qualità di quanto si fa ed i benefici di lungo periodo.

E non basta...

Cioè?

Si apre ora la partita del nuovo patto di stabilità e crescita, i cui programmi settennali sono costruiti esattamente sul modello del Pnrr.

La gestione di tali piani diventerà quindi la nuova normalità e dobbiamo imparare a guardarli come obiettivi del Paese, e non del governo di turno, tenendo conto che comunque scavalcano i cicli elettorali. Lungimiranza e collaborazione istituzionale a tutti i livelli saranno sempre più la chiave di volta per le nostre istituzioni.

Last update 09/10/2024, 9:55